Науру

Республика Науру снова разбогатела

Вид на Науру с птичьего полета.

Справа на снимке — де-факто столица страны — поселение (округ) Ярен (Yaren) со взлетно-посадочной полосой Международного аэропорта Науру (отметим, что одноэтажные здания парламента и правительства страны находятся в квартале, протянувшемся по берегу моря непосредственно перед упомянутой в/п полосой).

По центру снимка – поселение (округ) Боэ (Boe). Слева – поселение (округ) Айво.

Темно-зеленое пятно в центральной части острова (на снимке левее от центра фото) — скрытое растительностью небольшое и единственное в Науру озеро Буада (Buada) в одноименном округе.

В остальном центральная часть острова пустынна – там расположен карьер, большой частью уже не разрабатываемого, фосфоритового месторождения.

НАУРУ. Расположенная в Тихом океане, почти на экваторе, в относительной близости от Папуа-Новой Гвинеи и Австралии, Республика Науру, одна из самых маленьких стран мира, в последние два десятилетия прославилось как государство, которое из одного из самых богатых государств, превратилось в государство на грани экономического краха. Но теперь оно снова разбогатело. Поговорим об этом подробнее.

О Науру

Итак, Республика Науру в Тихом океане — одна из самых маленьких стран мира, если не учитывать её морские просторы. Страна представляет собой один, почти круглый, остров, диаметром всего 21 кв. км, в центре которого расположился огромный карьер от добычи фосфоритов, некогда источника богатства науруанцев. Сам остров кораллового происхождения опоясан узким барьерным рифом.

80% острова, а это ок. 15 кв. км. — его центральная часть, или плато, известная как Topside — «возвышенность». Это плато в древности было покрытым морской водой дном лагуны атолла. За исключением юго-западной части плато, где расположено единственное на Науру озеро — оз. Буада (Buada, мелководное бессточное озеро, диаметром 0,13 кв.км., с пресной, но слегка солоноватой водой; является реликтом наиболее глубокой части древней лагуны), плато ныне представляет собой пустырь на месте, большей части, прекратившего выработку фосфоритного месторождения, с перекопанным ландшафтом из ям и известняковых вершин высотой до 15 метров. Хотя, заметим, теперь (2022 г.) некоторая вторичная растительность начала вновь покрывать это центральное плато.

Рекультивацией земель бывшего фосфоритового карьера занимается созданная в 1997 году государственная компания «Корпорация Науру по восстановлению» (Nauru Rehabilitation Corporation — NRC). Глава Nauru Rehabilitation Corporation Питер Джейкоб (Peter Jacob) заявил, согласно сообщению англоязычной службы новозеландского иновещания Radio New Zealand Pacific (RNZ Pacific) от 26/08/2019, что в течении следующих 20 лет, т.е. до 2039 года, они хотят полностью восстановить около 25% территории, известной как Topside. Отметим, что в 1993 году Австралия в досудебном порядке согласилась выплатить 135 миллионов долларов компенсации Науру за экологический урон, нанесенный Topside горнодобывающей быв. «Британской фосфатной комиссией» (British Phosphate Commission), совладельцем которой было правительство Австралии (об этой компании см. ниже), на эти деньги частично и была создана вышеупомянутая NRC.

Почти вся растительность Науру ныне расположена в прибрежной зоне по окантовке, если можно так сказать, острова, а также на плодородном участке плато у упоминавшегося выше озера Буада. Кстати, отметим попутно, что данное озеро расположено в одноименном округе, который единственный из адм.округов страны, не имеет выхода к морю. Вокруг упомянутого озера выращивают бананы, ананасы и некоторые овощи.

Население Науру составляет лишь около 10 тыс. человек. Этнические науруанцы — народ, представляющий собой смешанную группу меланезийских и полинезийских корней (напомним, меланезийцы — группа тихоокеанских народов, у которых преобладает негроидный тип, и название Меланезия с греческого — μέλας иνῆσος означает «черные острова»; полинезийцы же, еще одна группа народов Океании, скорее, похожи на смуглых европейцев (название полинезийцы происходит от греческих слов πολύς — «много» и νῆσος «островов»).

Науруанцы, кроме английского, говорят на науруанском, — языке океанийского (микронезийского) происхождения.

Коренных науруанцев — около 60% от общего числа населения, а 25% — это приезжие с соседних тихоокеанских островных государств, еще 8% — европейцы и, примерно, столько же китайцы. Китайцы начали приезжать на Науру в первой четверти XX века для работы на фосфатном месторождении, то же, но несколько позднее, в основном — после Второй мировой войны, сделали и уроженцы соседних тихоокеанских островов — микронезийцы Кирибати, т. е. островов Гилберта, и полинезийцы с Тувалу, ранее острова Эллис.

Всё население Науру (если не считать округа Буада, находящегся на части плато) концентрируется по вышеупомянутой окантовке острова — прибрежной низменности, которая окольцовывает весь остров, но уходит от берега вглубь суши всего на 100-300 метров. Через данную прибрежную низменность проходит кольцевая автомобильная дорога — основная транспортная артерия острова (Имеющаяся шестикилометровая узкоколейная железная дорога в Науру, построенная в 1907 г., является полностью грузовой, и использовалась для вывоза фосфоритной руды из центральной части острова к консольным причалам на западном побережье острова, в округе Айво — Aiwo. Отметим, что на узкоколейку непосредственно с карьера руду доставляли, начиная с cередины XX века уже самосвалами. А с узкоколейки руда перегружалась сначала в расположенные близ причала специальные мельницы и сушилки, где руду измельчали и просушивали, а затем либо грузили сразу корабли, или же отправляли на склад в ожидании прихода соответствующего судна).

Рассматриваемая же здесь автомобильная дорога, идущая по прибрежной окружности острова, с протяженность около 19 км., связывает несколько поселений, в том числе и поселение (округ) Ярен (Yaren, ок. 740 жителей), который выполняет роль столицы (официально столица не провозглашена), т.к. именно в Ярене находятся (располагаясь в одноэтажных зданиях по соседству) парламент и кабинет (правительство) страны. Также отметим, что прямо посередине Ярена находится и взлетно-посадочная полоса аэропорта Науру.

Науру — парламентская демократия во главе с президентом, избираемым парламентом, последний состоит из 19 человек; президент руководит формируемым им из парламентариев правительством — кабинетом Науру из 5-6 человек.

Христиане составляют 80% населения Науру (из них около 50% протестанты разных течений и 30% — католики).

Климат Науру — экваториальный. Температура составляет, в среднем, плюс 28 градусов по Цельсию в течении всего года. Влажный сезон: ноябрь-февраль.

Ранняя экономическая история Науру

Для европейцев остров Науру был открыт 8 ноября 1798 года английским капитаном Джоном Фирном (John Fearn), — парусник, которым он командовал, осуществлял коммерческие рейсы между владением британской Ост-Индской компании Калькуттой (Индия) и британской колонией в Австралии Новый Южный Уэльс, к которой тогда относилась и Новая Зеландия, на обратном пути из последней Фирн и открыл Науру. Джон Фирн был встречен островитянами Науру дружелюбно, они были готовы к товарному обмену, а сам остров произвел на Фирна благоприятное впечатление, поэтому капитан назвал остров «Приятным» (Pleasant Island). Название «Приятный остров» нынешний Науру сохранял до присоединения к Германской империи. Отметим, что к моменту посещения Фирном Науру, на острове, как считается, проживало двенадцать родов, или кланов. Они находились на этапе разложения первобытнообщинного строя.

В последуюшие 80 лет остров оставался предоставлен сам себе, однако с середины XIX века здесь стали селиться первые европейцы: дезертиры с проходящих китобойных судов, беглые каторжники, а позднее — торговцы и христианские миссионеры, последние стали обращать тогда язычников-науруанцев в свою веру.

Германия провозгласила Науру своей колонией в 1888 году, присоединив остров к своему протекторату Маршалловы острова, и этим присоединением прекратив очередную из гражданских войн, ведшуюся между науруанскими кланами, — войн, ставшими более кровавыми из-за появления на острове, несколькими десятилетиями ранее, огнестрельного оружия. Добыча фосфоритовой руды на Науру началась в 1898 г. германской компанией Jaluit-Gesellschaft, которая в 1906 году продала свое месторождение на Науру британской «Тихоокеанской фосфатной компании» (Pacific Phosphate Company).

Напомним, фосфоритовые руды — это природные минеральные образования, содержащие фосфор в таких концентрациях и соединениях, при которых технически возможно и экономически целесообразно их перерабатывать, получая фосфорсодержащие продукты (минеральные удобрения — они же фосфаты, кормовые фосфаты, фосфорные соли). Один из видов фосфоритовых руд имеет своим происхождением гуано (помет птиц). Такие фосфориты на Науру образовались в результате сложного геохимического взаимодействия гуано (помета морских птиц), коралловой извести и морской воды. По другой гипотезе, образование фосфоритов на Науру было связано с отмиранием планктонных и других микроорганизмов в лагуне в процессе поднятия атолла и последующей реакцией фосфатсодержащих компонентов разлагающегося органического вещества с коралловой известью. Так или иначе, тысячелетние залежи фосфоритов заложили основы фосфатного месторождения в Науру, которое и начали разрабатывать немцы.

По условиям Версальского договора 1919 г. (ст. 119, отказ от заморских владений в пользу союзных держав-победительниц), Германия отказалась от всех своих прав на остров Науру, и мандат на управление островом был передан Великобритании и её доминионам Австралии и Новой Зеландии для совместного управления, которое продолжалось, с перерывом на японскую оккупацию авг. 1942 г. — сент. 1945 г., до самого получения независимости Науру в 1968 году.

2 июля 1919 г. было подписано соглашение между правительствами Соединенного Королевства, Австралии и Новой Зеландии, предусматривающее, в частности, создание Совета уполномоченных, назначаемого каждым правительством, для владения и управления фосфоритным месторождением Науру, — месторождения, которое вскоре было выкуплено у Pacific Phosphate Company по соглашению от 25 июня 1920 года за 3 500 000 британских фунтов стерлингов. Новое предприятие получило название «Британской фосфатной комиссии» (British Phosphate Commission), в котором правительства Великобритании и её доминиона Австралии имели по 42% каждое, а правительство доминиона Новая Зеландия — 16% (компания осуществляла добычу фосфатов как на Науру, так и на острове Рождества, ныне самоуправляющаяся территория Австралии, и острове Банаба, ныне в Республике Кирибати).

В соответствии с Науруанским соглашением по фосфатам 1967 года Науру, ставшее независимым 31 января 1968 года, приобрело за 21 миллион австралийских долларов у «Британской фосфатной комиссии» месторождение фосфоритов, а с 1 июля 1970 года получила полный контроль над ним, создав в том же году «Фосфатную компанию Науру» (Nauru Phosphate Corporation).

Говоря о традиционной экономике Науру, надо сказать, что до начала широкой разработки фосфатного карьера вся возвышенность острова, т. е. уже упоминавшееся нами плато, а не только его юго-западный участок вокруг озера Буада, о котором мы также упоминали, была покрыта растительностью. Почва плато, из-за естественного присутствия в ней фосфоритов, отличалась большим плодородием. На плато выращивалась кокосовая пальма — главная сельскохозяйственная культура старого Науру, и добывались кокосы, а также выращивались плоды хлебного дерева, бананы, панданус, папайя и гуава.

Однако сельское хозяйство, как и традиционное рыболовство — эти занятия островитян Науру с древности, были в XX веке, с началом «эры больших фосфатов», в основном, заброшены. Тем более, что остававшаяся доступной для сельского хозяйства прибрежная низменная часть острова, о которой мы также говорили выше, отличается крайним неплодородием, хотя некоторые науруанцы и пытаются здесь выращивать некоторые сельхоз. культуры. Морская рыбалка также стала во второй половине XX века для науруанцев хобби (вся рыба на Науру в тот период начала импортироваться из Австралии). Прекратилось, по причине плохой экологии, и разведение на озере Буада рыбы ханос, она же «молочная» рыба (лат. Chanos chanos), которую в целях пропитания веками разводили на этом озере. Интересно, что сельское хозяйство на Науру процветало в прошлом, несмотря на то, что остров всегда испытывал дефицит хорошей пресной воды, — её науруанцы бережно запасали во время дождей (На Науру нет рек и ручьев, единственный природный резервуар пресной, но солоноватой воды — уже упоминавшееся здесь неоднократно озеро Буада). Ныне пресная вода на Науру импортируется.

«Золотая эпоха» добычи фосфатов

Создание «Фосфатной компании Науру» дало возможность Науру получать полный доход от добычи фосфоритов (до того на нужды острова «Британская фосфатная комиссия» отчисляла определенный процент — в 1960-м году он составлял 22%, от прибыли), что вскоре вызвало настоящий бум доходов в Науру. Так, с пр. 1970 г., и до начала истощения месторождения в 1990-х гг., Науру получало от фосфатных разработок ежегодно 100–120 миллионов австралийских долларов, за счет чего науруанцы в 1970-е годы стали одним из самых богатых народов в мире, с ВВП на душу населения в 50 000 долларов США.

Но это было неудивительно, т.к. считалось, что в 1960-1990-х годах урожайность австралийских и новозеландских полей во многом зависела от науруанских фосфоритов, которые называли «камнем плодородия».

И немного о реалиях жизни науруанцев в т.н. «золотую эпоху» сверхдоходов от фосфатов.

Начиная с уже с времен после Второй мировой войны науруанцы начали сильно менять свои пищевые привычки (как, прочем, и их соседи — островные государства Океании). «Традиционно островные нации Тихого океана питались по своей особой диете, основанной на местных корнеплодах и местных же овощах и фруктах, но в последние несколько десятилетий окончательно перешли к рациону, основанному, в большей степени, на зерновых культурах и потреблению чрезмерного количества жирных, сладких или соленых, часто импортных, переработанных пищевых продуктов», отмечалось в недавнем (от 04/05/2022) сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO).

С началом «золотой эпохи» добычи фосфоритов, продажи на Науру замороженных продуктов и фаст-фуда резко выросли, как и ожирение. И до настоящего времени (2022 г.), согласно данным Всемирной организация здравоохранения (World Health Organization), уровень ожирения в Республике Науру составляет 71,7%. При этом продукты питания (как и потребительские товары) в Науру традиционно очень дороги, и почти все товары ныне импортируются.

Субсидируемая правительством, науруанская национальная авиакомпания Nauru Airlines в «золотые времена» насчитывала флот из семи самолетов, что позволяло ей при желании одновременно перевести 10% населения страны (однако рейсы часто не заполнялись и на 20%, т. к. имели одной из конечных точек маршрута остров Науру, куда-откуда мало, кто летал). И что еще примечательнее, Nauru Airlines в то время вообще не брала денег за авиабилеты, квалифицируя рейсы как частные перелеты, а не коммерческие (при этом Nauru Airlines славилась нарушением своего расписания).

С тех «золотых времен», и до сих пор, в Науру нет личных налогов, а государство остается основным работодателем. При этом эффективность гос. предприятий и организаций на Науру часто вызывала критику у иностранных наблюдателей, и многие даже считают, что часто науруанцы в этих гос. организациях просто зря получают зарплату. Здесь стоит отметить, что науруанцы уже с самого начала прошедшей «эры фосфоритов» тяготели к работе именно на различных должностях в гос.аппарате, в то время как для работы, собственно, на карьере фосфоритов вербовали и привозили иностранных рабочих (о последнем мы уже упоминали).

Рзработка т.н. «вторичных фосфатов» на фосфоритовом месторождении в центре острова Науру (2007 год). На заднем плане — старые фосфоритовые разработки.

Недавние трудные времена

Постепенно коммерчески выгодные для извлечения залежи фосфоритов на Науру были исчерпаны, и их добыча полностью прекратилась 2006 г., но уже в следующем году началась добыча в недрах острова т.н. «вторичных фосфатов». Считается, что таких «вторичных фосфатов» осталось около 10 миллионов тонн, по данным созданной в 2005 году, на основании акта парламента Науру, вместо упоминавшейся выше Nauru Phosphate Corporation, новой фосфатной компании RONPHOS, которая и стала добывать «вторичные фосфаты» в небольших количествах.

Но вышеупомянутая небольшая добыча фосфоритов не могла поддержать экономического благосостояния Науру. Все же другие имевшиеся тогда источники доходов оказались призрачными.

Так, еще в 1968 году правительством Науру был создан государственный «Науруанский фонд отчислений за фосфаты» (Nauru Phosphate Royalties Trust — NPRT), который должен был делать инвестиции за границей на будущее (активы фонда составляли, на пике, 1,7 млрд австралийских долларов). Однако после финансового кризиса, в который Науру попало в начале XX века, и последовавших долговых выплат, размер фонда уменьшился в десять раз, а принадлежащую ему недвижимость — например, построенный на деньги Республики Науру в 1977 году 52-этажный офисный центр, получивший название «Дом Науру» (Nauru House), на Коллинз-стрит (80, Collins Street) в Мельбурне, отель Mercure в Сиднее и др. объекты пришлось продать.

В отчаянии, в те годы Науру попыталось заняться привлечением т.н. «грязных денег», продавая банковские лицензии, а также продавая свои паспорта, в том числе дипломатические паспорта. «Науру было печально известно тем, что позволяет создавать оффшорные банки без физического присутствия в Науру или в любой другой стране. Эти банки не ведут банковской отчетности, которую Науру или любая другая юрисдикция могли бы проверить», — говорилось в сообщении министерства финансов США несколько лет назад. Так или иначе, в 2003 году, когда Науру, под давлением «Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу» (Financial Action Task Force) и Казначейства США (введшим в 2002 г. против острова временные санкции), приняло закон о борьбе с отмыванием денег, с банковскими оффшорами в стране было покончено.

Туризм в Науру, ввиду «лунного фосфоритного пейзажа» острова, никогда не был особо перспективным, а потому Республика Науру остается одной из наименее посещаемых стран мира, куда ежегодно приезжает, в среднем, 200 туристов.

В общем, не сумев заменить выпадающие доходы от добычи фосфатов и растратив сбережения, Науру в первые годы XXI века оказалось на грани банкротства, с резко сократившимся ВВП на душу населения, теперь составлявшим 2500 американских долларов, и став полагаться на иностранную помощь, поступающую, в основном, от двух главных доноров — Австралии и Китайской Республики на Тайване (интересно, что Науру разрывала дипломатические отношения с Тайванем в пользу КНР в 2002 году. Тайвань тогда обвинил Науру, в том, что та продалась за кредит от коммунистического Китая), а кроме того — Новой Зеландии и Японии.

Несмотря на то, что почти 80% острова Науру — это фосфоритовое месторождение (правда, большей частью, бывшее), иногда виды Науру прекрасны. Всё же, это тропический остров.

Науру снова разбогатело

Но в последние годы ситуация с доходами Науру почти что вдруг изменилась в лучшую сторону. Как?

Дело в том, что Науру нашло новый бизнес, а также ей помогли высокие цены на тунец. Что касается рыбы, то Науру выдает лицензии на вылов тунца и др. видов рыб в своих территориальных водах и исключительной экономической морской зоне, а в последние годы еще и инвестировало в строительство нескольких рыболовецких судов, ходящих под корейским флагом. Но основной бизнес Науру ныне (2022 г.) — это содержание центра для беженцев.

Итак, еще в 2001 г. республика достигла соглашения с Австралийским союзом о размещении в Науру центра для мигрантов, просящих убежища в Австралии, — центра, известного как «Региональный процессинговый центр Науру» (Nauru Regional Processing Centre, вместимостью до 800 человек; наибольшее количество когда либо содержащихся в нём составляло 1233 человек).

Центр был открыт в рамках начала осуществления т.н. «Тихоокеанского решения» — «Pacific Solution», политики правительства Австралии не допускать просителей убежища собственно в Австралию, а держать их на период рассмотрения заявки в соседних странах, — по одному центру в рамках «Тихоокеанского решения», было открыто, кроме Науру, в Папуа-Новой Гвинее и на австралийской самоуправляющейся территории о. Рождества. Центр функционировал с 2001 по 2008 год и с 2012 по 2019 гг. Он вновь открылся, с подписанием нового соглашения, в сентябре 2021 г. Не получившие убежище высылаются из данного центра для беженцев либо в страны своего происхождения, при условии что там им ничего не угрожает, либо в третьи страны, которые соглашались их принять (Папуа Новая Гвинея, США), либо могли остаться в Науру, если науруанское правительство им это разрешит.

В обслуживании центра сегодня работает 15% трудоспособного науруанского населения, а, по состоянию на 2022 г., науруанский бюджет «пухнет» от денег, отчисляемых австралийским правительством за размещение этого беженского центра. Так,согласно сообщению англоязычной службы Radio New Zealand Pacific (RNZ Pacific), иновещателя Новой Зеландии, от 10/11/2021, нахождение одного соискателя в науруанском центре для мигрантов, просящих убежища в Австралии, обходится австралийскому бюджету в 15 000 австралийских долларов каждый день. Такая большая сумма получается, насколько можно понять, от того, что содержание выплачивается не из количества фактически находящихся там соискателей — таких в ноябре 2021 года было около 100 человек, а по средней наполненности центра, рассчитанного, как уже упоминалось, на несколько сот человек. Таким образом, Науру в любом случае получает от Австралии сотни миллионов австралийских долларов в год, и это происходит даже если центр полностью не заполнен.

***

А далее мы предлагаем сообщение от уже цитировавшегося Radio New Zealand Pacific (RNZ Pacific) — иновещателя Новой Зеландии. Сообщение от 17/04/2021 о том, как Науру ныне снова разбогатело (наш перевод сообщения с англоязычной службы вещателя). Заголовок сообщения вещателя: «Науру снова процветает»:

«Экономика Науру снова процветает, благодаря центру содержания беженцев.

В январе 2008 года в интервью RNZ Pacific профессор экономики и старший научный сотрудник Австралийского центра независимых исследований (Australia’s Center for Independent Studies, частный фонд в Сиднее Прим. Portalostranah.com) Хелен Хьюз (Helen Hughes, годы жизни: 1928-2013; Хьюз, также бывшую почетным профессором Австралийского национального университета в Канберре, называют одной из самых известных женщин-экономистов Австралии Прим. Portalostranah.com), заявила, что Науру не может стоять на собственных ногах и должна быть включена в состав Австралии.

Хьюз, скончавшаяся в 2013 году, также сказала тогда, в 2008 г., что Науру — это не полностью страна в общепринятом смысле.

«Это не страна, а шир (shire, единица местного самоуправления в австралийской деревне Прим. Portalostranah.com), полностью зависящий от внешней благотворительности, где образование утрачено, и никто не работает. Да, у них есть культура, право на свой язык и всё такое, но у них нет права на вечное их содержание австралийскими налогоплательщиками. А ведь именно это, что Науру намеревается делать — быть вечно нищим государством», говорила Хьюз.

Но сейчас повода для таких слов нет.

Экономика Науру стремительно растет, опять же, в основном, благодаря поступлениям за размещение Австралийского центра по приему беженцев.

Доходы Науру от выдачи рыболовных лицензий также резко выросли, как и у других стран-членов «Науруанского соглашения» (Nauru Agreement, или Parties to the Nauru Agreement, PNA — субрегиональное соглашение «о сотрудничестве в регулировании рыболовства», осуществляемого кошельковым неводом в водах и исключительных экономических морских зонах тихоокеанских островных государств, заключенное в Науру в 1982 году странами Океании; страны-участники: Федеративные Штаты Микронезии, Кирибати, Маршалловы острова, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Тувалу и Токелау. Эти подписанты коллективно контролируют 25–30% мировых поставок тунца и примерно 60% поставок тунца в западной и центральной части Тихого океана. Прим. Portalostranah.com).

Два поколения назад Науру очень разбогатело на добыче фосфатов, но потеряло эти деньги из-за безрассудных вложений, в том числе из-за неудачного вложения в постановку шоу «Музыкальный Леонардо — портрет любви» в лондонском Вест-Энде (Leonardo the Musical — A Portrait of Love, поставленный в 1993 году мюзикл о жизни Леонардо да Винчи, — мюзикл, для постановки которого выделил деньги упоминавшийся выше инвестиционный фонд Науру Nauru Phosphate Royalties Trust — NPRT; мюзикл провалился, а Науру потерпело убытки в размере пяти миллионов долларов. Прим. Portalostranah.com).

Но теперь исследовательский Центр политики развития (Development Policy Centre) Австралийского национального университета (The Australian National University, государственный университет в Канберре) опубликовал результаты исследования под названием «Науру: От богатства к нищете, и снова к богатству» (Nauru: Riches to Rags to Riches), в котором рассматривалось текущее экономическое возрождение острова Науру (Исследование было проведено в рамках Тихоокеанской исследовательской программы упомянутого центра, при финансовой поддержке Министерства иностранных дел и торговли Австралии Прим. Portalostranah.com).

Профессор Стивен Хоус (Stephen Howes), один из авторов этого исследования, выпущенного в апреле 2021 года, говорит, что не осознавал, насколько выгодным для Науру было размещение там «Регионального процессингового центра», — центра содержания беженцев, просящих убежища в Австралии.

Профессор Стивен Хоус говорит: «В 2019–2020 годах доход от регионального процессингового центра составил 58% от общего дохода правительства Науру. И 58%, это, в самом деле, 150 миллионов австралийских долларов, что очень много. Это около 15 000 долларов на одного науруанца».

За последние девять лет, с тех пор как науруанский центр содержания беженцев, просящих убежища в Австралии, вновь был открыт, доходы правительства Науру выросли на целых 900%.

Существование науруанского центра для беженцев, просящих убежища в Австралии, вызывает новые споры с тех пор, как он вновь открылся в 2012 году (в том числе по вопросу: этично ли беженцев, которые пытаются, рискуя жизннью, проникнуть на лодках в Австралию, а для таких и был создан этот центр, держать почти в тюремных условиях в третьих странах Прим. Portalostranah.com), но профессор Хоуз говорит, что Науру вело тяжелый торг, чтобы добиться этой хорошей сделки с Канберрой.

И продолжает: «Что бы вы ни думали о данном соглашении, оно имеет поддержку в австралийском правительстве, и Австралия просто, видимо, продолжит платить».

Что касается доходов Науру от выдачи республикой лицензий на рыболовство по системе PNA, то Хоуз говорит, что эти доходы в 2019–2020 годах составили 73 миллиона австралийских долларов, что втрое превышает доход, полученный восемью годами ранее.

Однако Хоуз подчеркивает, что Науру остается экономически уязвимым, и называет два основных фактора риска для экономики Науру в будущем: возможное падение цен на тунец и возможное же решение австралийского правительства закрыть науруанский центр для беженцев, просящих убежища в Австралии», передавало Radio New Zealand Pacific (RNZ Pacific).

Отметим, что некоторое время назад поступили сообщения о том, что Республика Науру изыскивает возможность для получения нового источника доходов: республика хочет в 2025 году начать глубоководную добычу полезных ископаемых, а именно добычу железомарганцевой конкреции. Эти камни, похожие на картофелины, лежат на глубине около четырех километров.на морском дне вокруг Науру. Они богаты металлами, необходимыми для индустрии чистой энергетики: никелем, кобальтом и марганцем. К новому проекту компания привлекает несколько западных компаний с соответствующей компетенцией.

В заметке использовались сообщения Radio New Zealand Pacific (RNZ Pacific) — иновещателя Новой Зеландии (англоязычная служба) от 26/08/2019 и 17/04/2021; данные Британского национального архива nationalarchives.gov.uk, англ.яз.; данные The Nauru Environmental Data Portal nauru-data.sprep.org, англ.яз.; сайта «Науруанского соглашения» (Nauru Agreement) pnatuna.com, англ.яз.; британской газеты The Guardian («Страж») разных лет, англ.яз.; географического справочника «Страны и народы. Австралия и Океания. Антарктида» (М., 1981, рус. яз.); др. источники.

Ссылка для цитирования нашей публикации:

https://portalostranah.com/avstraliya-okeaniya/nauru/respublika-nauru-snova-razbogatela/

Япония

Вспоминая любимую императрицу Японии

Императрица Нагако (Кодзюн) в саду, в последние годы жизни. Илл. с сайта nippon.com.

ЯПОНИЯ. Сегодня мы вспомним императрицу Нагако (Nagako), супругу покойного императора Хирохито, а также мать предыдущего императора Акихито, и (соответственно) бабушку нынешнего (2022 г.) императора Нарухито.

В статусе императрицы-консорт (по-японски кого) Нагако находилась с момента вступления на престол своего супруга 25 декабря 1926 г., и по 7 января 1989 г., когда Хирохито скончался. Напомним, императрица-консорт получает равный с супругом социальный ранг и носит женский эквивалент монархического титула супруга, но при этом не обладает политическими и военными полномочиями правящего монарха, как это было бы если это была правящая императрица. В статусе императрицы-консорт Нагако находилась рекордный для Японии период. После кончины Хирохито, Нагако получила статус императрицы на покое.

Японский сайт для заграницы nippon.com (выпускается на семи языках, включая русский, редакцией бывшего японского международного англоязычного журнала Japan Echo, финансировавшегося Министерством иностранных дел Японии) следующим образом пишет об императрице Нагако в своей заметке «Жизнь и смерть императрицы Кодзюн — последней свидетельницы эпохи Сёва», вышедшей около года тому назад — 15/06/2021 (Автор заметки Хасимото Хисаси — Hashimoto Hisashi, в 2000 году возглавлявший в качестве т.н. координатора пул журналистов, аккредитованных при Управлении императорского двора Японии (цитаты по русской версии заметки в nippon.com; все японские имена собственные в данном случае записываются как: сначала фамилия, затем имя):

Образ (этой) верной жены и улыбающейся матери, неизменно следующей за своим супругом, жив в памяти пожилых японцев, однако практически неизвестен молодому поколению.

В заметке говорится:

«Императрица Нагако (посмертное имя — Кодзюн), супруга императора Хирохито (1901-1989), скончалась 16 июня 2000 года в возрасте 97 лет. Кончина женщины, ставшей символом эпохи Сёва, завершила длинную главу в истории Японии». Отметим, что имя Кодзюн (Kōjun) означает «благоухающая чистота». Это посмертное имя император Акихито даровал своей матери после её кончины в 2000 году. По традиции японские императоры и императрицы после кончины получают посмертные имена. Так, супруг Нагако император Хирохито после кончины получил посмертное имя Сёва Тэнно (что можно перевести как «небесный правитель просвещенного мира»).

Скриншот с цитируемой здесь заметкой «Жизнь и смерть императрицы Кодзюн – последней свидетельницы эпохи Сёва» на сайте nippon.com (здесь русская версия заметки).

Nippon.com далее пишет:

«Императрица Кодзюн родилась в марте 1903 года в семье принца Куниёси Куни (Kuniyoshi Kuni), представителя одной из ветвей японской императорской фамилии. Девочку, ставшую третьим ребенком и первой дочерью в семье, назвали Нагако. В 1920 году Нагако была помолвлена с наследным принцем Хирохито».

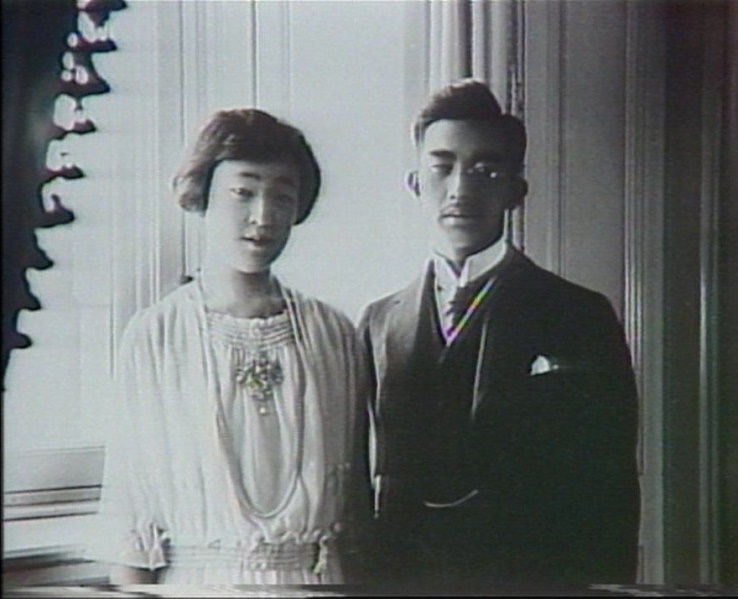

Отметим, что брак Хирохито и Нагако был браком, организованным их родителями. В 1917 году, в возрасте 14 лет, Нагако и другие подходящие девушки, отобранные (в том числе) по принципу наличия безупречного происхождения (отец Нагако, кроме того, что являлся родственником императора, но также был офицером с хорошим послужным списком) участвовали в чайной церемонии в Императорском дворце, а наследный принц невидимо наблюдал за ними из-за ширмы. Принц выбрал Нагако.

Nippon.com продолжает:

«(Тем не менее), между помолвкой и свадьбой в 1924 году произошло множество событий. В 1921 году бывший премьер-министр Японии Ямагата Аритомо (Yamagata Aritomo, премьер-министр Японии в 1889-1891 и в 1898-1900 гг.; на момент описываемых событий 1921 года председатель Тайного совета и самый влиятельный сановник в стране Прим. Portalostranah.com) потребовал от семьи Куни отказаться от помолвки в связи с наследственным дальтонизмом в их семье; в сентябре 1923 года произошло Великое землетрясение Канто, разрушившее Токио; а в декабре 1923 года молодой сторонник левых сил Намба Дайскэ (Nanba Daisuke) совершил покушение на наследного принца, проезжавшего в автомобиле по токийскому району Тораномон. После свадьбы молодые пробыли в статусе принца и принцессы менее трёх лет. В декабре 1926 года умирает император Тайсё (император Ёсихито Прим. Portalostranah.com), и его сын и наследник Хирохито вступает на престол и начинается эпоха Сёва».

Напомним, в Японии каждый император в начале своего правления принимает т.н. девиз, которым будет обозначаться эпоха его правления; Сёва — означает «просвещенный мир».

Император Сёва (Хирохито) и императрица Кодзюн в молодые годы. Илл. с сайта nippon.com.

Nippon.com следующим образом описывает в своей заметке последующую жизнь императрицы Нагако:

«Первые четыре ребенка, которые родила Нагако, оказались девочками, и императору Сёва посоветовали обзавестись наложницей, однако он решительно отверг это предложение. 23 декабря 1933 года на свет появляется старший сын Акихито. Тогда еще не было телевидения и радио, поэтому о рождении долгожданного наследника престола оповестили с помощью двух гудков сирены.

Во время Второй мировой войны император и императрица жили в специальном бомбоубежище Обунко (Obunko), выстроенном в саду Фукиагэ на территории императорского дворца (в Токио). С помощью коридора бункер соединялся с крылом здания, где располагался большой кабинет, использовавшийся для встреч с министрами. Именно здесь принимались самые важные решения, включая решение о капитуляции Японии. Чтобы восполнить скудные запасы продовольствия, императрица лично участвовала в выращивании овощей и разведении кур.

После войны положение императорской семьи сильно изменилось. Император отрекся от божественного статуса и прилагал множество усилий, чтобы завоевать доверие народа. На всех общественных мероприятиях он появлялся в сопровождении императрицы Нагако, которую благодаря неизменной улыбке прозвали «матерью нации».

Императрица Кодзюн в последние годы жизни. Илл. с сайта nippon.com.

7 января 1989 года император Хирохито скончался. Эпоха Сёва (1926-1989) завершилась, а императрица Нагако получила статус императрицы на покое. В 1980-е годы у неё развилась старческая деменция, и она даже не присутствовала на похоронах супруга. После его кончины она покидала дворец только для поездок в летнюю резиденцию и практически не появлялась на людях…».

Автор цитируемой нами публикации в nippon.com Хасимото Хисаси, непосредственно освещавший в 2000 году события кончины императрицы Кодзюн, далее вспоминает события тех дней:

«Состояние императрицы на покое ухудшилось ночью 14 июня 2000 года, и начиная и начиная со второй половины дня 15 июня она не могла обходиться без кислородной маски. В вечерних новостях японского телевидения и радио 15 июня 2000 года появились первые сообщения, со ссылкой на первый соответствующий брифинг Управления императорского двора, состоявшийся в 17 часов по местному японскому времени, об ухудшении здоровья императрицы Кодзюн. А на следующий день, 16 июня, она скончалась.

В Японии не ожидали, что от первого сообщения о кончине до самой кончины пройдет всего два дня, т. к. предполагалось, что императрица будет поддерживаться средствами жизнеобеспечения (её супруг — император Хирохито агонизировал 100 дней). Но этого не случилось. Вот что пишет Хасимото Хисаси по этому поводу в своей заметке в nippon.com:

«Все журналисты помнили, что с момента объявления об ухудшении состояния здоровья императора Хирохито до его кончины прошло около 100 дней, поэтому готовились к длительной круглосуточной работе (по освещению последних дней императрицы Кодзюн).

(Однако как стало позднее известно) императрице не делали капельниц и не пытались её реанимировать, то есть интенсивная терапия для поддержки жизнеобеспечения не проводилась. От инъекций и капельниц отказались, чтобы не причинять боли уколами. Эта схема лечения была одобрена правящей императорской четой (т.е. императором Акихито и императрицей Митико). Возможно, на решение императора Акихито повлиял предыдущий опыт — он видел, как на протяжении 100 дней его отцу, императору Хирохито, искусственно поддерживали жизнь…». Здесь подразумевается, что Акихито видел, в каком унизительно-беспомощном состоянии находился те 100 дней его отец.

Акихито успел попрощаться с матерью. Хасимото Хисаси вспоминает:

«В 4 часа дня директор Управления императорского двора уведомил прессу: «Давление снижается, однако состояние стабильное». Складывалось впечатление, что следует готовиться к длительному ожиданию. Телеканалы вели прямую трансляцию о состоянии императрицы Нагако, и известие о её стабильном состоянии тут же поступило в эфир. Однако после 5 вечера в некоторых СМИ стали появляться сообщения о кончине. Мы тоже получили информацию о смерти от Управления императорского двора, полиции и политического отдела, однако нам дали указание не пускать её в эфир до начала официальной пресс-конференции, поэтому пришлось ограничиться сообщением «Среди имеющихся сведений есть информация о кончине».

В 18:30 в холле Управления императорского двора состоялся брифинг с участием начальника Управления, старшего помощника и врача. «В 16 часов 46 минут императрица на покое скончалась».

На пресс-конференции упомянули о действующем императоре Акихито. 16 июня — пятница, и у императора была запланирована рабочая программа. Когда император отлучился по делам, состояние императрицы на покое ухудшилось, и ему пришлось срочно возвращаться во дворец. Он успел застать последние минуты жизни матери и держал её за руку…

За известием о смерти императрицы на покое (в японских газетах) последовали комментарии: «Человек, переживший ХХ век», «Теперь эпоха Сёва завершилась безвозвратно».

На прощальной церемонии император Акихито дал своей матери посмертное имя «Кодзюн», встречающееся в старинном поэтическом сборнике «Кайфусо» (Kaifūsō, старейший сборник поэзии в китайском стиле в Японии Прим. Portalostranah.com). Церемония прощания с императрицей состоялась 25 июля на императорском кладбище Тосимагаока (Toshimagaoka Imperial Cemetery, в Токио) а прах захоронили на императорском кладбище Мусасино (Musashino) в городе Хатиодзи (в 40 километрах от Токио)». Конец цитаты. Отметим, что кладбище Musashino было сооружено в 1926 г. для упокоения скончавшегося тогда императора Тайсё, первого императора, который упокоился в Токио; ныне, в 2022 г., в Musashino находятся усыпальницы императоров Тайсё и Сёва и их жен.

***

Отметим, что императрица Нагако была аристократкой старой закалки и не любила простолюдинку Митико, на которой женился её сын, будущий император Акихито (Митико — Michiko, напомним, стала следующей императрицей Японии, когда Акихито в 1989-м году, стал, в свою очередь, императором, после кончины отца — императора Хирохито; Митико — первая наследная принцесса Японии из простолюдинок, не имевшая аристократических корней, её отец был предпринимателем). Вот что о нелюбви Нагако к простолюдинке Митико говорилось в очерке о Митико (от О7/03/2017) с того же сайта nippon.com (автор японская тележурналистика, освещавшая жизнь императорской семьи, Ватанабэ Мидори — Watanabe Midori):

«Ириэ Сукэмаса (Irie Sukemasa, годы жизни: 1905-1985, был троюродным братом императора Хирохито, а также занимался литературным трудом, в частности вёл дневник с 1935 года и до своей кончины Прим. Portalostranah.com), более полувека исполнявший должность обер-камергера при императоре Сёва (т.е. императоре Хирохито; Ириэ Сукэмаса вступил в в упомянутую должность еще до Второй мировой войны Прим. Portalostranah.com), в своих записках (дневнике) пишет, что замужество Митико и её присоединение к императорскому дому с самого начало вызывало недовольство императрицы Кодзюн (Нагако).

Наследный принц (позднее император Акихито Прим. Portalostranah.com) женился на Митико в апреле 1959 года, а в записках Ириэ за 11 октября 1958 года говорится: «Госпожа императрица призвала госпожу Сэцу (леди Setsuko, принцесса Chichibu) и госпожу Кику (леди Kikuko принцесса Takamatsu) — (тёти наследного принца, будущего императора Акихито) и жаловалась им о помолвке господина Тогу (тогда наследного принца, позднее императора Акихито), о том, что невеста простолюдинка, и это непозволительно».

И через десять лет после замужества отношения у Митико с императрицей Кодзюн были непростые. В записях Ириэ за 13 ноября 1967 года Митико делится с Ириэ своими мыслями: «С половины четвертого до пяти сорока, более двух часов разговаривал с принцессой… В конце она изволила спрашивать, что вообще о ней думает императрица, что императрице в ней не нравится — кроме того, что она простолюдинка. Ответив на вопросы, я откланялся». Конец цитаты.

Также смотрите по теме императорской семьи Японии на нашем сайте:

Император Японии: интересные факты об этом институте и бесправие японского императора

Ссылка для цитирования нашей публикации:

https://portalostranah.com/aziya/yaponiya/vspominaya-lyubimuyu-imperatriczu-yaponii/

Бразилия

Пума в дикой природе близ Рио-де-Жанейро

Пума (Puma concolor) попала на фотокамеры в природном заповеднике Refúgio de Vida Silvestre Municipal das Serras de Maricá (Revimar),в муниципалитете Марика, близ Рио. /// Фото к цитируемому сообщению с сайта государственного информационного агентства Бразилии Аженсия Бразил (Agência Brasil).

БРАЗИЛИЯ. Пуму заметили близ Рио-де-Жанейро, где она считалась вымершей более века. Англоязычная служба государственного информационного агентства Бразилии Аженсия Бразил (Agência Brasil) передало 11/04/2022:

«Пума (Puma concolor) попала на фотокамеры в природном заповеднике в муниципалитете Марика (Maricá, муниципалитет со ста тысячами жителей, расположенный на атлантическом побережье, в сорока километрах от города Рио-де-Жанейро, одноименного штата Прим. Portalostranah.com), относящийся к городской агломерации Большого Рио (Região Metropolitana do Rio de Janeiro). Пума — животное рода пумы, семейства кошачьих, считалось вымершим в местности вокруг Большого Рио-де-Жанейро более века.

Упомянутые кадры с пумой были сняты в последнем квартале 2021 года с помощью фотоловушек, установленных в Refúgio de Vida Silvestre Municipal das Serras de Maricá (Revimar), одной из природоохранных зон данного муниципалитета (Но опубликованы только сейчас).

Пума — второе по величине животное из семейства кошачьих, из обитающих в обоих Америках, уступающее только ягуару (Panthera onca). Её среда обитания простирается от Патагонии — на юге, и до Канады — на севере, включая все бразильские регионы и биомы (пума, как и ягуар, обитают исключительно в Северной и Южной Америке Прим. Portalostranah.com).

Согласно бразильскому (государственному) Институту сохранения биоразнообразия им. Чико Мендеса (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade — ICMBio), пума — вид, который считается в Бразилии уязвимым (и это третий по серьезности рисков уровень в классификации исчезающих видов животных, которые все еще существуют в дикой природе; выше него только уровни находящихся в критическом состоянии и находящихся под угрозой исчезновения).

До пумы фотоловушки здесь же, в Refúgio de Vida Silvestre Municipal das Serras de Maricá (Revimar), зафиксировали еще одного представителя семейства кошачьих — маргая, или длиннохвостую кошку (Leopardus wiedii), но это произошло еще в феврале 2021 года», передавало Аженсия Бразил.

Ссылка для цитирования нашей публикации:

https://portalostranah.com/yuzhnaya-amerika/braziliya/puma-v-dikoj-prirode-bliz-rio-de-zhanejro/

Франция

Волки во Франции

Кадр выпуска новостей от 14/07/2021 третьего канала France 3 государственного французского телевидения France Télévisions, из сюжета, в котором говорится о росте популяции волков во Франции.

«Эти хищники сейчас присутствуют в большинстве французских департаментов», — отмечается в сюжете.

И говорится о большом количестве нападений волков на овчарни и стада овец.

В сюжете отмечается: «Европейский серый волк (Canis lupus lupus, на иллюстрации), искорененный во Франции человеком, вернулся в дикую природу Франции в 1992 году, перейдя на французскую территорию из Италии, и постепенно расширяет свою территорию. В 2020 году во Франции было отмечено 3700 случаев нападений волков на овчарни и стада овец».

Кадр Portalostranah.com.

ФРАНЦИЯ. До 1992 года во Франции не было ни одного дикого волка, в 2021 году, по оценкам, было 624 взрослых особи. Русская редакция «Международного Французского радио» (Radio France internationale) — RFI, французское государственное иновещание, передавала 06/08/2021:

«Этим летом во Французских горных регионах участились нападения волков на стада животных. Поголовье серых волков во Франции растет, повышается и уровень агрессивности стай — волки все чаще нападают на стада овец и даже крупного рогатого скота. Как быть, учитывая, что во Франции серый волк — охраняемый законом вид, отстрел и даже сдерживающие выстрелы разрешены только по специальным разрешениям.

На данный момент во Франции насчитывают 624 взрослых особи, в 2020 году их было 580 (Поголовье волков во Франции состоит из волков породы европейский волк — Canis lupus lupus, являющегося подвидом волка серого — Canis lupus, наиболее распространенного на пространствах Евразии. Однако волк серый на равнинах Евразии больше по размеру, чем волк нынешней популяции юга Франции, соответствуя характеристикам еще одного подвида волка серого — итальянского волка — Canis lupus italicus Прим. Portalostranah.com). Власти Франции предполагали, что к 2023 году поголовье волков в стране достигнет 500 особей, но животные размножаются быстрее. Каждую весну волчица приносит помет из 4–5 волчат, из которых выживает больше половины.

Правда, темпы роста поголовья волков во Франции замедлились. В предыдущие годы прирост поголовья составлял 9–10%, а с 2020 по 2021 — 7%. Причиной тому — браконьерство и гибель животных, в частности, на дорогах. Кроме того, из-за участившихся нападений на стада государственные лесничества стали все чаще разрешать организованный отстрел взрослых волков. В прошлом году таких разрешений было выдано около 100.

Крупнейшие популяции волков в Евросоюзе находятся в Испании, где насчитывается 2200–2500 особей, и в Италии (1070–2472, по данным на 2016 г.). Но в этих странах волки никогда не исчезали…

Во Франции волки и фермеры вновь начали жить бок о бок относительно недавно. До 1992 года в стране не было ни одного дикого волка, хищников уничтожали крестьяне и охотники, и в 1930-е годы хищники исчезли полностью. А тридцать лет назад первые стаи перешли во Францию из Италии и стали распространяться по всей стране. Волчьи стаи делят между собой территории, постоянно захватывая новые. Это огромные пространства. Обычно волки живут в горных и лесных регионах, во Франции местом обитания большинства стай стали Альпы, Юрские горы и Овернь. Однако в последнее время волки стали появляться там, где раньше серый хищник никогда не водился, например, в Бретани.

Французское государство возмещает фермерам стоимость каждого убитого, раненного или пропавшего из-за нападения волков животного (до 750 евро за каждую погибшую овцу). Но стоимость оградительных мер и сооружения, которые обязаны при этом обеспечить животноводы, превышают эти выплаты. Вокруг каждой овчарни нужно сооружать электрические ограды, а за стадами на свободном выпасе отныне должны наблюдать пастухи с собаками.

«Мы впервые в прошлом году были вынуждены нанять пастуха, который все лето живет на выпасе при наших коровах. Найти пастуха не так легко, как кажется. Кто из молодежи захочет три месяца прожить в одиночестве и без нормальных условий? На эту высоту не поднимется никакой транспорт, мы поднимаем на спинах бидоны с водой. А это значит, что там нельзя принять даже душ. И хорошо еще, когда солнечно. А в прошлом году в июне на высоте выпал снег. Вот и представьте себе», рассказывает Беранжер, хозяйка фермы «Сабоданс» в Контамине (Верхняя Савойя).

Фермеры также обзавелись собаками — лучше всего от волков охраняют белые пиренейские горные овчарки.

За время карантина, вызванного пандемией коронавируса, волки осмелели. Высокогорный сезон был отменен, в городке Сен-Жерве, на территории которого находится вершина Монблана, видеокамера случайно запечатлела проход стаи непосредственно под подъемниками, там, где в обычные годы катаются лыжники.

«Самое печальное, — рассказывает жена одного из фермеров-овцеводов из Верхней Савойи по имени Аннетт, — что волки приходят не просто «поесть». Обычно они убивают столько животных, сколько смогут, а съедают только одно из них. Они убивают ради самого убийства».

В Бургундии, покрытой не только виноградниками, но и обширными лесами, Сельскохозяйственная палата в августе потребовала от властей произвести отстрел волков и рысей, вызвав негодование экологических ассоциаций. Национальная федерация овцеводов тоже потребовала от государства решительных мер, которые могли бы отпугнуть волков от деревень и выпасов. Власти уже финансируют приобретение и содержание 5000 пастушьих собак… В Вайи, с французской стороны Женевского озера, власти решили помочь фермерам и 30 июля вертолетами доставили на высокогорье хижину для пастухов. Всего департамент выделил средства для четырех таких хижин.

Экологическая ассоциация Ferus утверждает, что решение заключается не в отстреле волков, а в разработке эффективных средств наблюдения и защиты. Представитель ассоциации Жан-Франсуа Дармштедтер (Jean-François Darmstaedter) объясняет, что волк не опасен для человека и не охотится на людей», передавала станция.

Ссылка для цитирования нашей публикации:

https://portalostranah.com/evropa/francziya/volki-vo-franczii/

Индия

Дарбар в Индии больше не переезжает

Индийские феодалы: низам Хадарабада (Nizam of Hyderabad), махараджа Бароды, Вадодара (Maharaja of Baroda) и раджа Майсура (Raja of Mysore) на делийском дарбаре в январе 1903 года.

Карикатура из британского журнала «Панч» (Punch), февраль 1903 года.

ИНДИЯ. Тот, кто интересуется индийской тематикой, слышал два таких термина: «дарбар», и «летняя и зимние столицы».

Под дарбаром (с персидского dаrbar, также в английском и русском может писаться как дурбар — durbar) понимается двор монарха, или съезды знати при монархе, или, в широком смысле, место пребывания властей.

В Индии съезды знати — дарбары были введены Великими Моголами, а также проводились в последующий период Британской Индии. Во время дарбара император принимал местных вассальных правителей — набобов (мусульманские правители) и махараджей (индуистские правители), оглашал важные решения, проводил смотр войск, а также совершал даршан (darśana), т.е. показывался с балкона (джарокха — jharokha) огромным массам народа (последняя традиция была введена могольским императором Хумаюном (Humayun, годы правления: 1530-1540 и 1555-1556).

Великий дарбар в период Британской Индии проходил трижды и всегда в Дели: в 1877 году, — на следующий год после того, как королева Виктория приняла титул императрицы Индии, о чём на упомянутом дарбаре была зачитана соответствующая прокламация — дарбар провел вице-король 1-й граф Литтон; в 1903 году — в честь объявления сына Виктории, короля Эдуарда VII и его жены Александры, соответственно, императором и императрицей Индии, дарбар провел вице-король Лорд Керзон; и дарбар 1911 года в честь объявления нового короля Георга V и его жены Марии, соответственно, императором и императрицей Индии, — тогда единственный раз индийский дарбар посетили британские монархи — Георг V и его супруга Мария, их принимал вице-король 1-й барон Хардинг. В ходе дарбара 1911 г. было объявлено об окончательном переносе столицы Британской Индии из Калькутты в Дели.

И здесь мы затронули понятие «дарбар» в контексте меняющегося, в зависимости от времени года, местоположения властей, или столицы. В нынешней Индии такое изменение местоположения столичного города называют «дарбарским переездом» (Durbar Move).

Надо отметить, что во времена династии Великих Моголов, а именно в период правления императора Джахангира (Jahangir, годы правления: 1606-1627), уже была такая практика, когда император отправлялся из своей постоянной столицы Лахор в летнюю — в Кашмирскую долину. Под столицей подразумевалось тогда местопребывание двора — т.е. дарбара.

В сменившей Могольскую империю Британской Индии, а именно с 1863 года, высокогорный город Шимла (Shimla, высота над уровнем моря: 2397 м) в предгорьях Гималаях, был объявлен летней столицей, наряду с постоянной столицей Калькуттой (напомним попутно, что последний могольский император Зафар Бахадур Шах II — Bahadur правил до 1858 г. из Дели, будучи уже вассалом англичан). На летние месяцы из Калькутты в Шимлу,- город с приятными, не слишком высокими, летними температурами воздуха — от 19 до 28 градусов по Цельсию, перемещались многие государственные учреждения британской администрации, несмотря на то, что расстояние между городами составляет около 1800 километров. Отметим, Шимла — ныне столица штата Химачал-Прадеш, в городе проживает ок. 150 тыс. человек, остается курортным местом, и продолжает быть убежищем от пылающих летом от жары равнин Индостана.

Однако времена Шимлы, как летней столицы страны, прошли, с прекращением власти англичан в Индостане, и на настоящее время в Индии имеется только один актуальный прецедент сезонного «дарбарского переезда» (правда на региональном уровне). Но также связанный с перепадами температур в предгорьях Гималаев — летом забираемся повыше (так прохладнее), а зимой спускаемся ниже (чтобы не мерзнуть слишком уж высоко в горах).

И вот 01/07/2021 отдел новостей Всеиндийского радио (готовит выпуски новостей, как для внутренних центральных программ, так и для иновещания индийского радио) передавал в своем сообщении под заголовком «Вековая традиция дарбара заканчивается», о том, что вскоре может прекратиться и этот последний в Индии действующий, если можно так сказать, пример традиции «дарбарского переезда» (приводим в нашем переводе с англ.):

«Возникновение традиции сезонного переезда дарбара восходит к временам более чем 400-летней давности, а именно ко времени правления императора династии Великих Моголов Джахангира.

Из любви к горам и долинам, а также чтобы избежать палящего зноя (своей столицы) Лахора, Джахангир приезжал в Кашмир на летние месяцы каждый год.

Таким образом, каждый год дарбар временно переезжал в Кашмир, фактически делая его летней столицей империи Великих Моголов. Впоследствии этой практике последовали британские правители и правители догри», отмечала станция.

Напомним, догри (dogras) — индуистские князья княжества Джамму и Кашмир. Это княжество существовало с 1846 по 1947 гг., — т.е. в последний период правления Великих Моголов под вассалитетом англичан, и затем — в период Британской Индии. В 1947 году индуистский махараджа Джамму и Кашмира Хари Сингх (Hari Singh) принял решение провозгласить независимость своего государства — он выбрал эту опцию из трех доступных ему вариантов, по английскому плану раздела Британской Индии: присоединиться к Индии, присоединиться к новому государству индийских мусульман — Пакистану, либо стать независимым.

Однако преобладающее мусульманское население княжества выступило за присоединение к Пакистану и подняло восстание против своего индуистского правителя, а Пакистан отправил в Джамму и Кашмир военные формирования. 26 октября 1947 года Хари Сингх переменил решение и подписал Акт о присоединении к Индии — что привело к вводу войск Индии в Джамму и Кашмир и его разделу — большая часть княжества осталась за Индией, где и был в 1951 г. создан штат Джамму и Кашмир.

С 2019 г. Джамму и Кашмир стал т.н. союзной территорией (союзная территория, в случае Джамму и Кашмира, управляется вице-губернатором, назначаемым президентом Индии в Дели; в свою очередь вице-губернатор может управлять декретами, без утверждения их местным парламентом; при вице-губернаторе существует местное однопалатное законодательное собрание, имеющее совещательные функции по ряду вопросов, в частности, только совещательные по вопросам общественной безопасности — союзная территория, таким образом, имеет меньший уровень автономии, чем штат). Также в 2019 г. отметим, что перед преобразованием штата Джамму и Кашмир в союзную территорию от преимущественно мусульманского штата Джамму и Кашмир был отделен регион Ладакх — Ladakh, населенный преимущественно буддистами.

Но вернемся к переезду дарбара.

В вышеупомянутом сообщении отдела новостей Всеиндийского радио от 01/07/2021 отмечалось:

«Таким образом, переезд дарбара — это практика, при которой правительство перемещает столицу на короткий период». Конец цитаты. В настоящее время индийская столица Дели остается, если можно так сказать, на своем месте круглый год. Однако правительство Джамму и Кашмира (Jammu and Kashmir) продолжает следовать практике, заложенной Великими Моголами и продолженной в период Британской Индии. И этот тот самый последний актуальный прецедент «дарбарского переезда» в Индии.

И далее из сообщения отдела новостей Всеиндийского радио:

Для союзной территории Джамму и Кашмир город Сринагар — летняя столица (Srinagar, расположен на 1585 м над уровнем моря, в Кашмирской долине; это город с населением около 1 млн. 200 тыс. человек; летом — умеренная жаркая погода, со средней температурой 25 градусов по Цельсию; зимой же довольно холодно — чуть ниже нуля, со снегопадами Прим. Portalostranah.com), а Джамму — зимняя столица (Jammu, расположен на 327 м. над уровнем моря; с населением ок. 600 тыс. человек; служит столицей с ноября по апрель; летом отличается очень жарким климатом — до 40 градусов по Цельсию, а в июле и августе еще и тропическими дождями Прим. Portalostranah.com). С наступлением каждого лета правительство Джамму и Кашмира начинает работу из Сринагара, которая ведется оттуда в течение последующих шести месяцев. Таким образом, весь дарбар переезжает в Сринагар, который до сих пор служил летней столицей этого штата. В течение же предыдущих шести месяцев правительство Джамму и Кашмира работало из своей зимней столицы, Джамму, в рамках проводившейся два раза в год упомянутой практики «дарбарского движения»…

Однако теперь эта более чем вековая традиция «дарбарского движения», насчитываемая 149 лет, заканчивается, после того как правительство Джамму и Кашмира, возглавляемое ныне вице-губернатором Маноджем Синха (Manoj Sinha) фактически отменяет дарбарский переезд…

После прекращения переезда дарбара, администрация Джамму и Кашмира приняла решение аннулировать для сотрудников право выбора их сезонного местопребывания, подразумевая, что теперь сотрудники будут постоянно размещаться либо в Джамму, либо в Кашмире. Таким образом, чиновников попросили освободить свои (вторые) квартиры в столицах-побратимах в течение трех недель.

Оба секретариата, и в Джамму, и в Сринагаре, теперь могут работать соответственно из Джамму, или же Кашмира, в течение всего года. Это сэкономит правительству 200 крор рупий в год (т.е. 2 млрд. российских рублей, 2021 г. Прим. Portalostranah.com), которые пойдут на повышение благосостояния обездоленных слоев населения«, — заявил вице-губернатор Манодж Синха. И продолжил: «принятое решение сделало концепцию двойной столицы неактуальной. При этом правительству Индии еще предстоит окончательно определиться, будет ли у союзной территории Джамму и Кашмир одна или же две столицы». Конец цитаты.

Стоит отметить, что первоначально пандемию коронавируса называли в другом сообщении отдела новостей Всеиндийского радио (от 12/06/2021) основной причиной отмены «дурбарского переезда». Процитируем (англ.):

«В союзной территории Джамму и Кашмир традиционный, происходящий два раза в год, «дурбарский переезд» в этом году был отложен, и таким образом переезд из Джамму в Сринагар местного правительства не состоялся из-за неодолимых обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19. Однако для обеспечения бесперебойной работы секретариатов правительства союзной территории, как в Джамму, так и в Сринагаре, власти Джамму и Кашмира успешно реализовали проект электронного офиса, проведя оцифровку официальной документации в обоих секретариатах.

Обычная практика функционирования секретариата местного правительства в зимние месяцы из Джамму, а в течение лета — из Сринагара, которая из-за особенностей климатических условий в Джамму и Кашмире, впервые была принята еще в 1872 году, не могла быть реализована в этом году. Из-за беспрецедентной вспышки второй волны пандемии COVID-19. И была отменена, чтобы исключить дополнительную угрозу заражения коронавирусом сотрудников администрации, которая могла бы возникнуть в ходе их «дарбарского переезда».

Однако впервые в истории «дарбарского движения» в Джамму и Кашмире документация была перемещена электронным способом между обоими секретариатами в режиме электронного офиса. Эта инициатива, несомненно, позволила сэкономить расходы, которые раньше необоснованно возникали при физической транспортировке документации между городами Джамму и Сринагар, находящимися на расстоянии около 300 километров друг от друга», отмечала станция.

Ссылка для цитирования нашей публикации:

https://portalostranah.com/aziya/indiya/darbar-v-indii-bolshe-ne-pereezzhaet/

ГавайиСША

Как гавайцы научили американцев серфингу

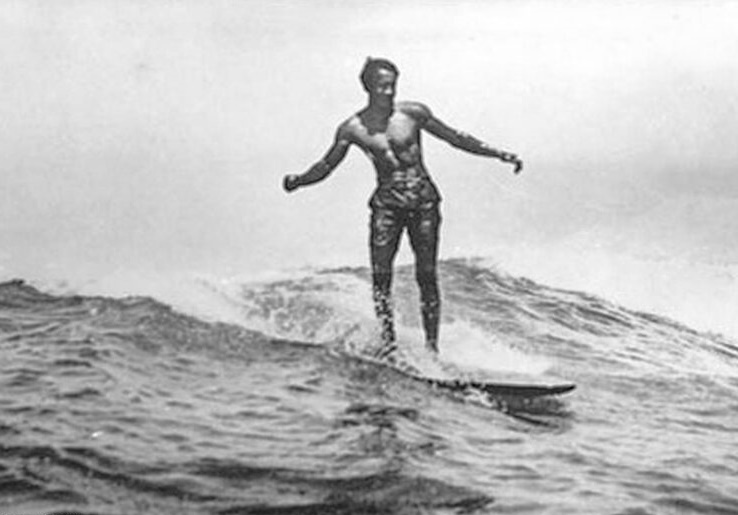

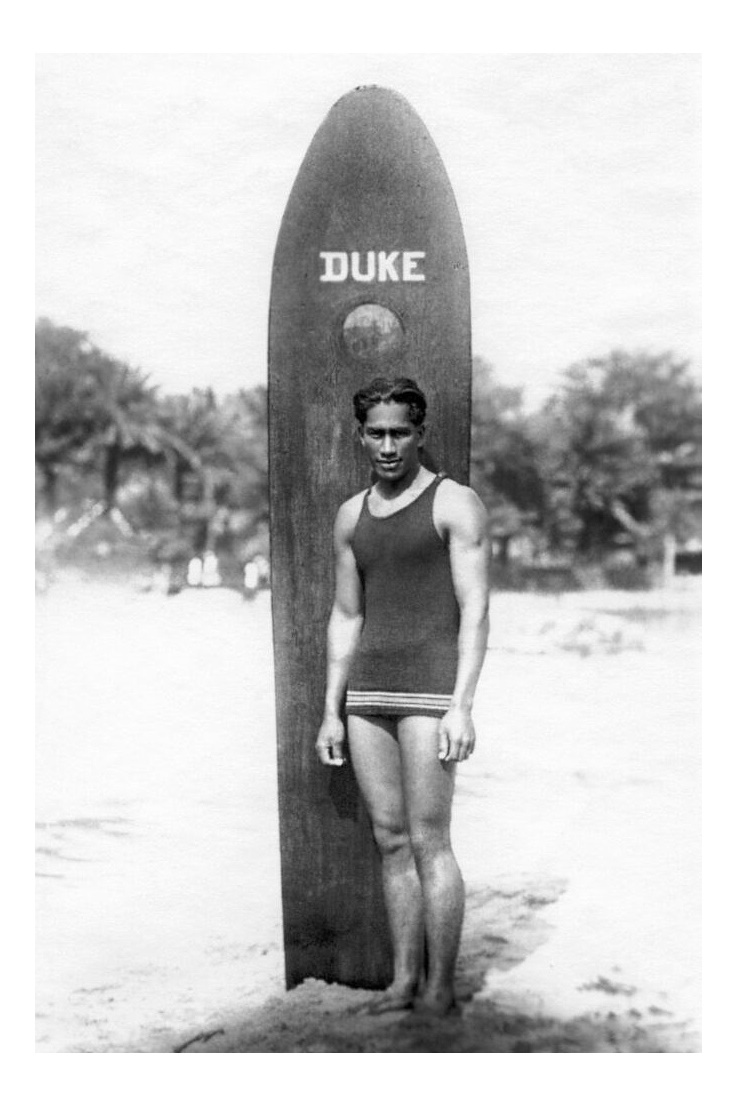

Дюк Паоа Каханамоку на волнах у пляжа Вайкики (Waikīkī, находится в городе Гонолулу, остров Оаху, Гавайи), в 1910 году.

Иллюстрация с цитируемой здесь заметки из официального Интернет-издания о США ShareAmerica.

ШТАТ США ГАВАЙИ. Как известно, родиной серфинга в современном понимании являются Гавайские острова. Вообще же, это занятие было распространено среди полинезийцев, т.е. родственных народов, населяющих острова Полинезии в Тихом океане (к которым относятся и Гавайи), с незапамятных времен. Именно на Гавайях, как считается, было изобретено искусство стоять и кататься на досках в вертикальном положении.

Катание трех гавайских принцев-подростков на досках летом 1885 г. в Санта-Крус (о нем написало тогда одно местное издание) считается первым документально зарегистрированным случаем занятия серфингом в континентальной части США. Тогда, еще в период существования Гавайского королевства (прекратило существование в 1893 г.), трое юных гавайских принцев, которые учились в одном из учебных заведений-интернатов в Калифорнии — частной школе Saint Matthew’s Episcopal Day School (г. Сан-Матео), приехав отдохнуть в середине июля 1885 г. в Санта-Крус (Santa Cruz), также штат Калифорния, как-то занялись серфингом на пляже залива Монтерей (Monterey Bay), у устья реки Сан-Лоренце (San Lorenzo River). А обучил серфингу своих племянников, на небезызвестном пляже Вайкики (Waikīkī, находится в городе Гонолулу, остров Оаху, Гавайи; тогда Гонолулу был столицей Королевства Гавайи), их дядя — король Гавайев Давид Лаамеа Каманакапуу Махинулани Налаиаехуокалани Лумиалани Калакауа (David Laʻamea Kamananakapu Mahinulani Naloiaehuokalani Lumialani Kalākaua, годы правления: 1874-1891; годы жизни: 1836-1891), который был известным серфером на Гавайях.

Считается, что двое из упомянутых принцев, которые затем продолжили обучение в Великобритании, в Downton Agricultural College, обучили серфингу одного, как минимум, «белого человека» — директора своего британского колледжа (англичанина Джона Райтсона — John Wrightson).

При этом первым «белым человеком», открывшим серфинг жителям Соединенных Штатов, был Джордж Фрит (George Douglas Freeth Jr; годы жизни: 1883-1919), родившийся в смешанной семье ирландца и англо-гавайской женщины, в Гонолулу, Гавайи. Т.е. Джордж Фрит был по крови на четверть гавайцем. Отец Джорджа Фрита был морским капитаном, а сам он стал отличным пловцом и инструктором по плаванию. Начиная с 1907 года, Джордж Фрит обосновался в Калифорнии, где он проводил показательные выступления по серфингу, которые организовывал один из крупных отелей (и пригласивший Фрита в Калифорнию), а позже работал спасателем на водах (скончался во время эпидемии испанки). Приятелем Джорджа Фрита был коренной гаваец Дюк Паоа Каханамоку (Duke Paoa Kahinu Mokoe Hulikohola Kahanamoku; годы жизни: 1890-1968), происходивший из семьи не слишком родовитых гавайских дворян.

Интернет-издание о Соединенных Штатах ShareAmerica (выпускается госдепартаментом США на 13-ти языках, включая русский) недавно посвятило Дюку Паоа Каханамоку заметку, под заголовком «Как серфинг стал олимпийским видом спорта и какую роль в его популяризации сыграл Дюк Каханомоку» (от 25/05/2021). Приведем короткие выдержки (цитата по русскому изданию):

«Сегодня серфинг — в центре внимания: в этом году в качестве олимпийского вида спорта он дебютирует на Олимпиаде в Токио.

Отцом современного серфинга считается Дюк Паоа Каханамоку. Этот легендарный представитель коренных гавайцев, по словам историка Сэнди Холл (Sandy Hall), был «величайшим спортсменом всех времен в водных видах спорта»…

Газетные заголовки 1911 года пестрели поздравлениями в адрес Каханамоку, который установил мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 100 ярдов (фактически, он победил за счет более мощных гребков и ударов ногами). В 1912 году, после того, как Каханамоку принес «золото» и «серебро» олимпийской сборной страны — в те времена Гавайи еще не были американским штатом, но уже были Территорией США (с 1898 г. Прим. Portalostranah.com), — он получил широкую известность в Соединенных Штатах. На летних Олимпийских играх 1912 года Дюк, как все называли Каханамоку, выиграл еще пять медалей, в том числе три золотых.

Некоторое время он тренировался в Атлантик-Сити и Нью-Джерси, затем, в августе 1912 года, вернулся на Гавайи.

Его показательные серфинг-заплывы на сделанной из дерева доске в течение трех недель приходили посмотреть тысячи и тысячи человек. В июне 1913 года Каханамоку провел еще три показательных выступления, теперь уже в крупных городах штата Калифорния. «Как только появлялся Дюк со своей доской, на берегу собиралась толпа людей, — рассказывает Мэтт Уоршоу (Matt Warshaw), основатель «Энциклопедии серфинга» (Encyclopedia of Surfing) и редактор профильного спортивного журнала. — Он был настолько привлекателен, настолько красив… его черные, как смоль, волосы были зачесаны назад… В его исполнении все новинки серфинга были необыкновенно красивы. Все, что он делал, было просто невероятно», пишет издание ShareAmerica.

Каханамоку с деревянной доской для серфинга, на которой указано его имя, на гавайском пляже в 1912 году.

Иллюстрация с цитируемой здесь заметки из официального Интернет-издания о США ShareAmerica.

И продолжает:

«Через несколько лет Каханамоку поразит своим мастерством любителей водных видов спорта в Австралии и Новой Зеландии. А еще через несколько лет, в 1925 году, когда возле Корона-дель-Мар у берегов Калифорнии перевернулась лодка с людьми, он на своей доске спасет жизнь восьми ее пассажирам (возвращаясь на место крушения трижды)…

По совету врачей, Каханамоку прекратил занятия серфингом в 60-летнем возрасте. И занялся парусным спортом. Он умер в 1968-м, когда ему было 77. Все, кто его знал, навсегда запомнили его грациозный и атлетичный серфинг», пишет официальное Интернет-издание о США ShareAmerica.

Скриншот со страницы официального Интернет-издания о Соединенных Штатах ShareAmerica с цитируемой нами заметкой.

Отметим, что в настоящее время серфинг считается одним из самых популярных водных видов спорта в США.

Ссылка для цитирования нашей публикации:

https://portalostranah.com/avstraliya-okeaniya/gavaji/kak-gavajczy-nauchili-amerikanczev-serfingu/

Индия

Где в Индии живут все три вида крокодилов? В штате Одиша (Орисса)

Крокодилы в национальном парке Каника (Bhitarkanika National Park) штата Одиша (Орисса).

Иллюстрация с сайта Индийской (хинди) службы Британской вещательной корпорации — BBC. Снимок: осень 2017 года.

ИНДИЯ. Штат Одиша (Орисса) — единственный индийский штат, где вновь обитают все три вида крокодилов, встречающиеся в Индии.

Штат Одиша (Odisha, до 2011 г. — Орисса), на востоке Индии, стал единственным, за 46 лет, штатом в Индии, где снова обитают все три вида крокодилов, встречающихся в Индии. Как передавал (англ.) 26/06/2021 отдел новостей Всеиндийского радио (готовит выпуски новостей, как для внутренних центральных программ, так и для иновещания индийского радио), «в штате Одиша впервые за долгое время было отмечено естественное гнездование крокодилов вида гангский гавиал (Gavialis gangeticus), а именно в конце мая на реке Маханади (Mahanadi, самая крупная река Одиши Прим. Portalostranah.com) и в районе Баладамара (Baladamara), что около горного хребта Саткосия (Satkosia), было замечено 28 молодых особей гангского гавиала.

Это произошло как результат осуществления программы по сохранению популяции крокодилов Индии, когда в 1975 году в реки Ориссы были выпущены крокодилы этого вида. И сегодня около 50 сотрудников шести подразделений лесного департамента наблюдают за тем, как чувствует себя гангские гавиалы в Одише, патрулируя водоемы и разбивая поблизости от мест гнездования крокодилов свои посты. Особый упор сотрудники делают за наблюдением за детенышами крокодилов. Кроме того, упомянутые сотрудники занимаются просветительской деятельностью в трехстах деревнях, расположенных по всей округе».

Как напоминалось далее в цитируемом сообщении, «большинство видов крокодилов считают людей добычей, однако и люди проявляют агрессию по отношению к крокодилам. Таким образом, встречи крокодилов с людьми часто оказываются фатальными для тех, или для других…

Люди охотятся на крокодилов ради мяса и крокодиловой кожи. В некоторых странах, таких как Австралия, Таиланд, Вьетнам и Южная Африка, блюда из мяса крокодила можно назвать вполне традиционными блюдами. В других странах — экзотическими», отмечалось в упомянутом сообщении (заметим, что в индуизме крокодил не считается священным животным, однако индуисты, соблюдающие строгую диету, не потребляют в пищу также и мясо крокодилов, как и любую пищу животного происхождения Прим. Portalostranah.com).

В сообщении далее говорилось:

«Рептилии также особенно уязвимы к изменению среды обитания, — например, в результате увеличения площадей разведения крупного рогатого скота. При этом крокодилы — незаменимая часть экосистемы, широко известные как хранители речной экосистемы. Относясь к категории свирепых хищников, находящихся на вершине пищевой цепочки, крокодилы вносят свой вклад в поддержание баланса природной экосистемы тем, что не допускают перенаселенности в популяциях рыб (так основу рациона гангского гавиала составляет именно рыба Прим. Portalostranah.com) и других речных животных. А кроме того — и в популяциях наземных животных, в частности, отрезая последних от мест водопоя в сухой сезон, что помогает сохранить водную экосистему для будущего восстановления…

(Вообще же), в Индии водятся три вида крокодилов, а именно:

болотный крокодил (Crocodylus palustris), также известный как магер (mugger) — крокодил-грабитель;

и упомянутый гангский гавиал (Gavialis gangeticus).

Крокодилы-магеры живут, в основном, в озерах, пресноводных прудах, крупных реках Индии, или же в искусственных водоемах. Индийский заповедник по разведению тигров Анамалай (Anamalai Tiger Reserve), расположенный на холмах Анамалаи (Anaimalai Hills, также известны как «Слоновьи холмы»), в округе Тирупур (Tiruppur district, штат Тамилнад — Tamil Nadu), и у реки Амаравати (Amaravati), примечателен тем, что здесь проживает самая большая популяция крокодилов вида магер. Кроме того, самая большая в естественной среде популяция крокодилов вида магер имеется на реках Южной Индии: река Чинар (Chinnar, длина — 18 км; штат Керала — Kerala), река Таннар (Thennar, штат Тамилнад) и река Памбар (Pambar, длина — 31 км; штат Керала). Крокодилы вида магер встречаются и в пресноводных озерах в национальном парке Рантхамбор (Ranthambore National Park, штат Раджастхан — Rajasthan)…

Гребнистые крокодилы — самые большие крокодилы среди семейства крокодилов и самые крупные из всех ныне живущих рептилий в мире. Они обитают в солоноватых болотах мангровых лесов Бхитарканика (Bhitarkanika Mangroves, штат Одиша) и Сандербанса (Sunderbans, иначе Sundarbans — Сандербанс — самый большой по территории мангровый лес на планете; расположен в дельте Ганга в Индии, штат Западная Бенгалия, и Бангладеш Прим. Portalostranah.com).

Естественной средой обитания гангского гавиала являются реки северной части Индийского субконтинента, такие как Ганг (Ganges, длина 2510 км; штаты Индии: Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Бихар, Западная Бенгалия; устье — в Бангладеш), Чамбал (Chambal, длина — 830 км; штаты Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Уттар-Прадеш), Маханади (Mahanadi, длина — 860 км; штаты Чхаттисгарх и Одиша) и Сон (Son, длина — 782 км; штаты Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Джаркханд и Бихар).

С распространением гангских гавиалов в штате Одиша, этот регион стал единственным штатом в стране, в котором обитают все три вида крокодилов, встречающиеся в Индии. Пресноводные гангские гавиалы водятся в Саткосии, — на реке Маханади, а крокодилы-магеры и гребнистые крокодилы обитают в солоноватых болотах мангровых лесов Бхитарканика, что в национальном парке Каника (Bhitarkanika National Park) штата Одиша», отмечается в сообщении.

Добавим, что как писала пару лет назад Orissa Post, основная англоязычная газета штата Одиша (выпуск от 02/04/2019), цитируем:

«Для населения 35 кишащих крокодилами прибрежных деревень округа Раджнагара (Rajnagar), расположенных в окрестностях национального парка Каника (Bhitarkanika National Park), угроза нападений крокодилов стала, согласно местным опросам в преддверии выборов, главной проблемой. Многие жертвы нападений крокодилов, которым, удалось выжить, не получили надлежащих компенсаций от лесного департамента…

Население деревень зависит от рыболовного промысла в реках и ручьях в мангровых лесах парка… Однако местные жители теперь не могут нормально пользоваться рекой. Голодные крокодилы, ввиду того что из-за увеличивающейся их популяции рыбы в водоемах стало меньше, в поисках пропитания удаляются всё дальше от мест своего обитания национальном парке…

Из-за крокодилов жители теперь стараются не выходить из домов в ночное время суток… Водные ресурсы парка, согласно оценкам, могут прокормить 400-500 крокодилов, но сейчас в Bhitarkanika National Park обитает уже 1742 гребнистых крокодилов, и сотрудники лесного департамента каждый год выпускают в дикую природу новых молодых особей крокодилов из центра разведения», писала газета.

Стоит отметить, что Orissa Post достаточно часто пишет в последние годы на «крокодилью» тему, из чего можно сделать вывод, что тема для штата очень актуальная. Также необходимо отметить, что в упомянутых деревнях вокруг национального парка Каника нет централизованного водоснабжения, поэтому для местных жителей водоемы служат и местом для умывания, стирки, мытья посуды. Очень часто нападения крокодилов происходят не только на рыбаков, но и на жителей, занятых у водоема умыванием или мытьем посуды, например. Способом устранить угрозу от нападений крокодилов власти и экологи называют установление защитных сетей-заграждений на водоемах, а власти в Индии объявили, что уже занимаются этим вопросом.

Ссылка для цитирования нашей публикации:

https://portalostranah.com/aziya/indiya/gde-v-indii-zhivut-vse-tri-vida-krokodilov-v-shtate-odisha-orissa/

ВеликобританияИспанияРумыния

В каком жилье живут в Европе. Где в лидерах квартиры в многоквартирных домах, а где — отдельные дома

Испания. Набережная в городе-спутнике Барселоны — городе Бадалона (Badalona). Фото автора Portalostranah (30 августа 2012 г.).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ ИСПАНИЯ/ РУМЫНИЯ/ ЕВРОСОЮЗ. Британцы занимают первое место в Европейском Союзе по проценту от населения, проживающего в отдельных домах, а не в квартирах, согласно статистике Eurostat (статистического управления Евросоюза). Согласно данным Eurostat (2020 г.), 84,8% населения Великобритании живут в отдельных домах.

Отметим, что по данным Eurostat (2020 г.), среди жителей Нидерландов таких 75,4%, финнов — 65%, жителей Люксембурга — 61,6%. И это лидеры в данном рейтинге среди стран т.н. «старой Европы», т.е. той части Европы, ныне входящей в ЕС, что не побывала под игом коммунизма.

Нелюбовь британцев к проживанию в многоквартирных домах общеизвестна. В заметке Британской вещательной корпорации BBC от 16/05/2020 говорилось (цитата по Русской службе станции): «В Соединенном Королевстве — лишь 15% от всего населения проживает в многоквартирных домах». Иначе говоря, население Британии предпочитает жить в отдельных домах.

В упомянутом сообщении BBC также говорилось о стране, держащей противоположный рекорд — т.е. стране-рекордсмене по проценту населения, живущего в многоквартирных домах среди стран Евросоюза — и это Испания. BBC отмечала: «Две трети испанцев живут в квартирах (многоквартирных домах) — (а точнее, 64,9% согласно Eurostat, 2020 г. Прим. Portalostranah.com). Возможно, граждане некоторых других стран не увидят в этом ничего необычного, однако для французов (во Франции в квартирах проживают только 34%) — (а еще точнее, 33,9% согласно Eurostat, 2020 г. Прим. Portalostranah.com) и британцев (в квартирах проживают только 15% от населения Великобритании), например, это очень странная цифра». Конец цитаты. «Странная» именно в связи с нелюбовью, в частности, британцев к проживанию в многоквартирных домах. Британцы, как отмечают множество исследователей, считают, что дом — это крепость, а квартира в многоквартирном доме не может быть, в понимании британцев, достаточно изолирована от соседей, и (как следствие) обеспечить достаточную приватность. Кроме того для британцев понятие дома тесно связано с участком у дома — садом, а разбитие частного садика при доме невозможно, если ты проживаешь в квартире, в многоквартирном доме.